Reações aos problemas de saúde do presidente demonstram que o assassinato do inimigo ocupa uma posição central na mentalidade política de nosso tempo.

Pouca gente sabe, mas a prisão da Bastilha estava praticamente vazia quando uma turba ensandecida tomou a fortaleza carcerária em Paris, no dia 14 de julho de 1789. A maioria dos presos, entre eles o famoso Marquês de Sade, já havia sido transferida para outros locais. Depois de invadir a Bastilha, a multidão teve de se contentar em soltar menos de 20 presos — criminosos menores — e saquear a confortabilíssima cela de Sade, a número 6, com sua biblioteca de 600 volumes, pinturas e tapeçarias obscenas. Quem se deu mal naquele dia foi o Comandante de Launay, chefe da prisão esvaziada. Levado para o meio da Place de Gréve, ele foi assassinado pela multidão. Um assistente de cozinheiro chamado Desnot usou seu instrumento de trabalho para cortar a cabeça de Launay e cravou-a numa lança, com a qual desfilou festivamente pelas ruas da cidade.

É notável que a tão celebrada Revolução Francesa — com sua promessa de liberdade, igualdade e fraternidade — tenha começado pela celebração um assassinato. Quando o cozinheiro Desnot separou a cabeça e o corpo do Comandante de Launay, ele estava dando início ao mar de sangue das revoluções modernas, cujo símbolo máximo seria a guilhotina. Quatro anos depois, cerca de 40 mil franceses, inclusive o rei Luís XVI, teriam suas cabeças separadas do corpo durante os 10 meses do terror jacobino. Na primavera de 1793, os católicos da região da Vendéia se rebelaram contra o governo revolucionário, dando início a um conflito que deixaria quase 200 mil mortos, considerado por muitos historiadores como o primeiro genocídio moderno. Tudo em nome da Revolução.

Nos genocídios de nosso tempo — quase todos eles de natureza revolucionária — é fundamental que o inimigo seja destituído de sua condição humana. Foi assim com os kulaks na União Soviética, com os cristãos e tibetanos na China, com os judeus na Alemanha nazista, com os gusanos em Cuba, com as mulheres alemãs estupradas pelos soldados soviéticos ao fim da Segunda Guerra, com os habitantes urbanos do Camboja e com tantas outras camadas de indivíduos considerados inimigos da revolução. Se o cozinheiro Desnot assume o poder, todo inimigo se torna o Comandante de Launay, ou seja, uma não-pessoa.

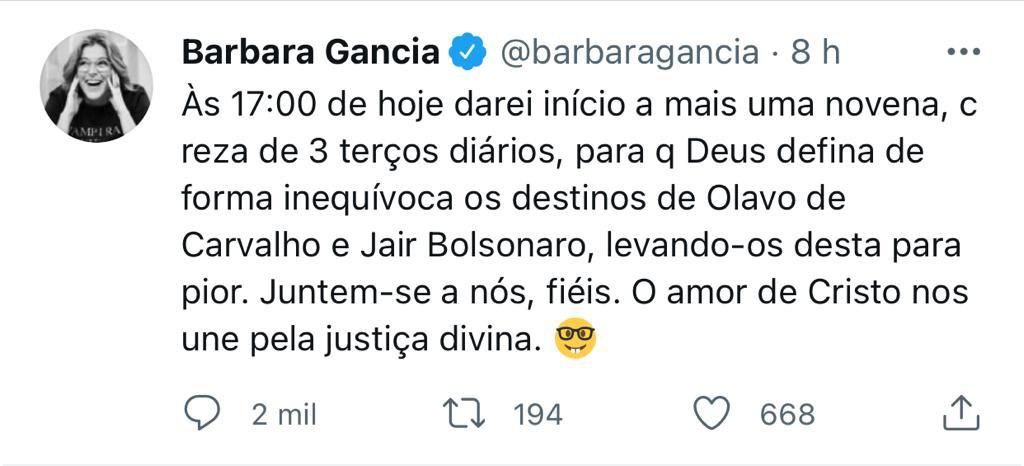

O assassinato do oponente ocupa uma posição central na mentalidade política de nosso tempo. Por esse motivo, quando alguma personalidade ousa questionar os dogmas da religião civil progressista (lembrando que progressismo é apenas um nome-disfarce para comunismo/socialismo), imediatamente essa pessoa começa a ser ameaçada de morte. No caso de Jair Bolsonaro, há um salvo-conduto para que se defenda a sua execução conforme os métodos mais cruéis e dolorosos. Qualquer um é livre para desejar que Bolsonaro morra esfaqueado, enforcado, fuzilado, decapitado, asfixiado, esquartejado, queimado ou envenenado. Afinal, ele não é um ser humano; ele é uma coisa a ser exterminada sem compaixão. Da mesma forma que ninguém se sente culpado por esmagar uma barata, não há nenhum problema moral em imaginar, defender ou planejar a aniquilação do presidente. O mesmo vale para seus apoiadores; se um dia, mesmo que por um instante, você defendeu Bolsonaro ou qualquer uma de suas ideias, também merece ter a sua cabeça cortada pelo cozinheiro Desnot.

Embora eu esteja rezando pela recuperação do presidente, não é a situação dele a que considero mais preocupante hoje, mas a daqueles que o atacam. Você consegue imaginar a solidão e o desespero de uma jornalista adolesvéia cujo prazer na vida é desejar a morte de um político? Quanto vazio cabe no coração de um militante cujo trabalho consiste em manifestar seu rancor pela vida e seu ódio a Deus em meio às próprias deficiências gramaticais e insuficiências vocabulares? Qual é a extensão da misericórdia necessária para salvar a alma de alguém cuja felicidade depende da extinção de um homem que nunca lhe fez nem fará mal? Essas pessoas estão condenando a si próprias. Estão bebendo um veneno na esperança de que o inimigo imaginário morra. Estão se transformando em feridas vivas de rancor e estupidez.

Dias atrás, quando o presidente rezou a oração do Pai-Nosso diante de jornalistas, esse desejo homicida foi mais uma vez despertado. Sim, o desejo estava lá desde o princípio, mas a oração ensinada por Cristo reavivou-o de modo avassalador. Para o mundo de hoje, rezar o Pai-Nosso se tornou quase um ato de subversão. Frequentemente, quando alguém se propõe a repetir em público as palavras que Jesus nos ensinou, aparece algum militante do “Estado laico” para dizer que não pode. Ora, o conceito de laicismo foi criado para proteger a fé das pessoas contra a imposição dos governos humanos, e não o oposto, como se alardeia...

Por que tanta implicância com o Pai-Nosso? Desconfio que a resposta está na atordoante simplicidade de uma oração universal que atravessou dois mil anos, educou gerações após gerações e transfigurou-se em todos os idiomas da humanidade.

“Os reis não gostam dos profetas”, escreveu Otto Maria Carpeaux em memorável ensaio publicado há quase 80 anos. Por “reis”, entenda-se todo aquele se julga dono do mundo, cargo atualmente ocupado pelos justiceiros sociais. A oração do Pai-Nosso transforma cada ser humano que a pronuncia, por alguns instantes, em um pequeno profeta. E isso os donos do mundo não podem aceitar. Quem reza o Pai-Nosso não pede um “mundo melhor”. Pede um novo mundo, um outro mundo, muito além de revoluções materiais.

O Pai-Nosso é um poema politicamente incorreto: a oração que não passa para um mundo que passa. Começa por afirmar a presença de um Pai disposto a nos socorrer e consolar com sua mera presença; avança dizendo que esse Pai tem um nome, ou seja, é uma pessoa, não uma ideia ou doutrina ou produto da mente; sem o menor constrangimento, informa que esse Pai tem até um endereço, o Céu; ousa declarar que esse Pai quer alguma coisa de nós que talvez não seja exatamente o que nós imaginamos como felicidade.

O Pai-Nosso também é uma oração de agradecimento (não de reclamação ou exigência) pelo pão que foi colocado à mesa de nossa casa ou de nossa alma; do perdão que jamais existe sem a verdade e da verdade que jamais existe sem o perdão; da tentação (ou seja, do teste) que certamente virá; de uma pequena Arca de Noé que nos proteja contra o dilúvio do mal.

Meu único plano, para qualquer tempo que vier, é realizar a oração do Pai-Nosso. Sei que por isso serei visto, na melhor das hipóteses, como um carola meio tonto, e na pior, como um perigoso monstro reacionário. Quer saber? Não dou a mínima. Continuarei rezando e realizando o Pai-Nosso não apenas com palavras, mas com pensamentos e ações. Porque nada pode superar a alegria de ser filho deste Pai.

Em 1976, quando terminou a guerra do Vietnã, o governo comunista do país asiático prendeu padres católicos. Um dos “perigosos contrarrevolucionários” detidos era o Cardeal François Van Thuan (1928-2002), que passaria nove anos em isolamento e quatro anos em um “campo de reeducação”. Quando estava doente, na cela, Van Thuan só tinha forças para dizer: “Pai Nosso...” e mais algumas palavras.

Um dia, as pessoas começarão a ser presas por meramente rezar o Pai-Nosso. Quando essa hora chegar, lembre-se do cardeal prisioneiro e reze como se fosse a última vez. Não há mal que resista para sempre à oração de um profeta — mesmo um profeta miserável feito eu ou você ou o Bolsonaro.

O Pai-Nosso transforma quem o reza em uma pessoa. E é justamente isso que os cozinheiros Desnot de nosso tempo não podem aceitar: que o seu inimigo seja também uma pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, e com a alma imortal.

Por Paulo Briguet é cronista e editor-chefe do BSM.